一味温肺化饮的中药:上能温肺化痰治咳嗽,下能健运脾阳治腹痛!

一、小故事:吴鞠通干姜治瘟疫

吴鞠通是清代著名医学家,他从十九岁开始自学中医。

他通过自己阅读医学书籍的方式,经过十七年的苦读,而走上行医之路,最终成为一代名医,是温病治疗学的集大成者。

1. 弃文从医

吴鞠通的父亲是一个秀才,靠着创办私塾教书谋生。吴鞠通自幼聪慧,父亲觉得儿子是个读书的料,便让他在自己的私塾里读书。

吴鞠通就这样一边在私塾里读书,一边帮父亲打理私塾里的一些事务。

就在他十九岁这年,他的父亲生了一种怪病,访遍当地的医生,竟然没有一个医生能医治此病,甚至连病名都说不出来。

不到一年的时间,他父亲在一个庸医的治疗下离开了人世,这对吴鞠通的打击非常大。

在古代,人们非常重孝道。吴鞠通觉得自己都不知道父亲死于何病,实乃不孝。

悲痛不已的他,在给父亲守孝期间买来医书研读,就这样,吴鞠通研读医书,一晃四年过去了。

这一年,他侄子也生了一种怪病,请来的医生束手无策。

在一旁的吴鞠通虽然已经读了四年的医书,但他却未发一言,因为他心里明白,以他当时的水平也治不好侄儿的病。

后来,他侄儿全身发黄而死。

经历了父亲和侄儿病死的事情,吴鞠通深刻的认识到,庸医害人。他下定决心,一定要成为医术高超的医生。

为了提升自己医术,吴鞠通来到了全国的文化中心:京城。

吴鞠通到了京城后,他参加了《四库全书》医学部分的抄写工作。别人抄书都是为了谋生,而他抄书则是为了学习,他边抄边记。

2. 开始行医

吴鞠通来到京城一晃十三年过去了,这年京城突发瘟疫,死者无数,京城的医生都束手无策。

这时,吴鞠通的朋友汪廷珍找到他,对他说:“现如今京城大疫,你读了十七年的医书,该为抗疫作出贡献了。”

吴鞠通无法推脱,便开始给患了瘟疫的人治疗。

他发现,此次的瘟疫属于温病,便用治温病的方法治疗。

经他治疗的患者无一人死亡,总共医治了“数十人”。

虽然他在此次瘟疫中,医治的人数并不多,但这足以让他名声大噪,因为其他医生根本治不好这病。

从此以后,吴鞠通便踏上了行医之路。

二、干姜防治霍乱

道光年间,又一次瘟疫大流行,很多感染者感染当天便死了,可谓是来势凶猛。

这次的瘟疫属于霍乱,面对此次瘟疫,已经积累了丰富临床经验的吴鞠通自创一方:霹雳散。霹雳散是由附子、干姜等组成,对寒霍乱的疗效显著。

霍乱流行期间适逢京城举办科举考试,朝廷担心全国各地赶考的考生聚集后会感染和传播霍乱,负责此事的官员听说吴鞠通的霹雳散效果很好,便购买了很多霹雳散回来给考生预先服用,以起到预防的作用。

朝廷的这一措施,使得参加科考的人员无一人感染。

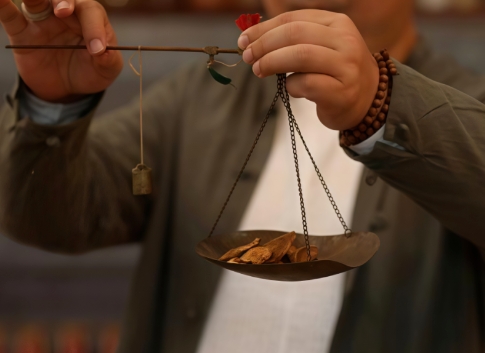

干姜为姜科多年生草本植物姜的干燥根茎,冬季采收,洗净后切片晒干或低温烘干。

其味辛,性热。归脾、胃、心、肺经,具有温中散寒,回阳通脉,温肺化痰的功效。

1. 温中散寒

干姜辛热燥烈,主入脾胃而长于温中散寒、健运脾阳,可用于脘腹冷痛,寒呕,冷泻。

治胃寒呕吐,脘腹冷痛:可用干姜配高良姜,如二姜丸。

治脾胃虚寒,脘腹冷痛,呕吐泄泻:可用干姜配党参、白术等,如理中丸。

《本草纲目》:“元素曰,干姜……其用有四:通心助阳,一也;去脏腑沉寒痼冷,二也;发诸经之寒气,三也;治感寒腹痛,四也。”

2. 回阳通脉

干姜性味辛热,能回阳通脉。

治心肾阳虚,阴寒内盛所致之亡阳厥逆,脉微欲绝者:可用干姜配附子等,如四逆汤。

《本草求真》:“干姜大热无毒,守而不走,凡胃中虚冷,元阳欲绝,合以附子同投,则能回阳立效,故书有附子无姜不热之句。”

3. 温肺化饮

干姜辛热,善能温肺化饮。

治寒饮咳嗽,形寒背冷,痰多清稀之证:可用干姜配细辛、五味子、麻黄等,如小青龙汤。

《神农本草经》:“主胸闷咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠癖下利,生者尤良。”

生姜含挥发油。油中主要成分为姜烯、姜醇、水芹烯、茨烯、柠檬醛、芳樟醇、姜辣素等。姜的乙醇提取液能直接兴奋心脏,对血管运动中枢有兴奋作用;干姜有镇呕、镇静、镇痛、驱风健胃、止咳等作用。

干姜不仅被温病学派所重用,扶阳派更是离不开干姜。因为扶阳派爱用附子,而附子无干姜不热,所以有附子的方子几乎都有干姜的身影。